独立の意味|起業・開業・創業と何が違う?独立の手順と事前準備も解説

更新日:2023.10.2

投稿日:2022.8.17

働き方が多様化する一方、世の中の先行きは不透明感を増しています。「このまま、今の会社で働き続けて大丈夫だろうか」「将来が不安だ」などの気持ちから、独立を考える会社員も多いでしょう。

しかし、いざ独立を考えてみると、何から始めればよいのか、自分は独立できるのかなど、分からない点が多い方もいるのではないでしょうか。

本記事では、独立を考えるビジネスパーソンのために、独立に当たって必要な知識や独立の仕方を以下の観点から解説します。

・独立とは何か

・独立に必要な資金の目安

・独立を成功させるポイント

・独立の仕方

・ 独立前に知っておきたい知識

最後まで読み、独立に関する漠然とした不安を解決し、理想のライフスタイルを実現するヒントを手に入れてください。

目次

独立とは

独立の定義や類義語を説明します。

独立の定義

独立とは、「他に頼らないこと」「束縛や支配を受けないこと」を意味します。

英語では

- independence(名詞)

- be independent(動詞)

と言います。

「自分の意志で判断し、行動する」意味から転じて、「自分の力で生計や事業を営むこと」も表します。「独り立ち」と言い換えると分かりやすいでしょう。

独立の類義語

独立の類義語には「自立」や「自活」があります。

自立とは「他からの助けや支配を受けず、自分の力で物事をやっていくこと」を意味します。

「自活」は「親など他人の援助や保護を受けず、自分の力で生活を成り立たせること」を表します。

自立・自活が「他への依存度が少ない」点に主眼を置くのに対し、独立は「他からの支配を受けない」点を強調したいときに使われる言葉です。

ビジネス・仕事の独立とは

ビジネスシーンや仕事での「独立」とは、どの組織にも属さず、自らビジネスを行うことを意味します。

独立は「他からの支配を受けない」「従属関係にない」ことを表すと先述しました。これをビジネスシーンに落とし込むと、会社を退職し「自身が代表として利益を得るための経営活動をしていくさま」となります。

会社を立ち上げ、経営者になるケースや、個人事業主として一人で事業を進めるケースも含めて、独立といいます。

独立と起業・開業・創業はどのように違う?

「自分の力で事業活動を行う」という意味を持つ言葉には、独立のほか、「起業」「開業」「創業」などがあります。それぞれの言葉が持つ意味の違いや、ビジネスシーンでの使い分けを解説します。

独立と起業の違い

「起業」とは、「新しく事業を始めること」を意味します。辞書には次の通り記載されています。

新しく事業を始めること。

引用:デジタル大辞泉「起業

起業は事業のスタートに主眼を置いた表現で、「新しく会社を起業した」「起業家の集まりに参加した」などと使われます。

「ベンチャービジネス」「スタートアップ」などの「従来にない新種の事業を起こす」ニュアンスでも使われる表現です。会社の設立を「起業」と言う場合もあります。

「独立」は組織に属していない状態に対し、「起業」は事業を立ち上げる・会社を設立する行動を指します。

関連記事:ビジネス初心者が起業するには?6つの手順と自分に合った起業のやり方

独立と開業の違い

「開業」は、辞書では次のとおり記載されています。

1 新しく事業や商売を始めること。

2 事業や商売をしていること。

引用:デジタル大辞泉「開業」

開業は主に個人が事業を始める際に使われます。個人事業主が飲食店やエステサロン、アパレルショップなどを始めるのがもっとも近いイメージです。

個人が事業を始めると、税務署に「開業届」を出さないといけませんが、開業届の存在も「開業=個人」のイメージを近いものにしている要因だと考えられます。

また現在進行形で事業が展開している状態を表すのにも「開業」が用いられます。

「独立」の状態になってから、個人で事業を始めることが「開業」です。

独立と創業の違い

「創業」も事業の始まりを意味しますが、過去に向けて使われる場合が多い点が特徴です。辞書には次のとおり記載されています。

事業を始めること。会社や店を新しく興すこと。

デジタル大辞泉「創業」

「昭和60年創業」「創業祭」などの表現から分かるとおり、創業は「過去の、事業を始めた時点」に主眼を置いた表現です。未来に対して使うケースはありません。

一方、独立は現在や未来にも使える表現です。「今月独立した」「3年後に独立予定」などの表現も違和感なく使えます。

独立してうまくいく人の3つの共通点

独立の決断で、もっとも不安なのは「独立してうまくやっていけるのか」ではないでしょうか。独立して事業を軌道に乗せられる人には、3つの共通点があります。

- コミュニケーション能力が高い

- 自己コントロール能力が高い

- アドバイスしてくれる人がいる

それぞれを詳しく解説します。

ただし、上記はあくまで一般的な共通点です。当てはまっていないからといって、独立に向いていないとは言い切れませんので、一つの参考としてご覧ください。

高いコミュニケーション能力を持っている

コミュニケーション能力とは、周囲の人と円滑かつ正確に意思疎通できる力を指します。

会社員にもコミュニケーション能力は大切ですが、独立すると重要度がさらに増します。

顧客への営業や折衝、またスタッフを雇っている場合は育成やチームワーク作りなど、あらゆる場面で「人とのやり取り」が発生するためです。

コミュニケーション能力が高ければ、自分を積極的に売り込み、仕事やお客様を増やせるでしょう。また同業者や異種業者など、多くの人脈も広げられます。

独立後は、自分が詳しくない分野に関して、他の人の助けを借りる場面も増えます。伝えたい内容を的確かつ簡潔に伝えられれば、より適切なアドバイスを受けられます。

自己コントロール能力を持っている

自己コントロール能力とは、自分を自分で律し、最善な状態を保てるようコントロールする力を指します。独立してうまくやっていく人は、高い自己コントロール力を持つケースが多く見られます。

自己コントロール能力は、主に次の場面で重要です。

- 健康管理(常にベストな体調でいられるよう、生活を律する)

- モチベーション管理(事業に対する熱意と情熱を維持するよう内面を律する)

- 事業管理(事業の現状や問題点を直視し、改善策を実施し続ける)

- 人間関係管理(自分が会うべき人、関わるべき人の基準を持ち、見極める)

自己コントロールができないと、「不摂生をして体調を崩す」「モチベーションが下がる」などで事業に悪影響を及ぼし、人間関係も破綻する最悪の結果にもなりかねません。

自分自身と事業を積極的に制御する意識を持つ人なら、独立してもうまくやっていける可能性が高いでしょう。

アドバイスしてくれる存在がいる

独立してうまくやっていく人は、ほぼ間違いなく「適切なアドバイスをしてくれる人」をもっています。適切なアドバイスを与えてくれる人とは、たとえば次のとおりです。

- 経営者の知人

- コンサルタント

- 同業種・異業種の友人

- 弁護士や税理士、行政書士など各方面のプロ

独立すると、知らないことやわからないことに、次々直面します。

集客しやすい立地はどこか、地域の顧客行動の特性は何かなど集客の悩みから、良いスタッフを採用し育成するコツなど人材育成の悩み、また税務処理や節税、コンプライアンスなどの専門的内容までさまざまです。

困ったときに適切なアドバイスをもらえる存在がいれば、悩みも素早く解決でき、安心感も得られます。

相談相手がいない場合は、信頼できる専門家やコンサルタント、起業相談イベント、また商工会議所や行政の商工振興課などに足を運んでみましょう。

独立するための3つのパターン

独立する方法には、次の3パターンがあります。

- オリジナルアイディアで独立

- フランチャイズで独立

- 代理店・のれん分けで独立

それぞれの特徴や方法を詳しく解説します。

自身で一からビジネスアイディアを考えて独立する

オリジナルのアイディアを事業化し独立する場合は、次の流れで進めます。

- ビジネスアイディアを考える

- 資金を調達する

- 事業の形にする

ビジネスアイディアを考える

ビジネスアイディアの発想には、「自分の経験・スキル・得意分野を振り返る」「日常の困り事や不便を解決する」「すでにあるサービスを改良する」「成功事例を参考にする」などの方法があります。

すでにあるものをヒントにするのがコツです。

関連記事:女性起業のアイデアの見つけ方|日常をヒントに発想が生まれた事例も紹介

資金を調達する

自己資金だけで開業資金がまかなえない場合は、資金調達が必要となります。資金調達は次の窓口で相談可能です。

- 日本政策金融公庫の創業融資(無担保・無保証人で利用可能)

- 民間金融機関の融資(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など)

- 自治体の助成金・補助金(事業計画書などの内容審査が必要)

またクラウドファンディングやベンチャーキャピタル(投資会社)を利用する方法もあります。

関連記事:開業で活用したい補助金・助成金8選│申請のポイント・注意点も解説

フランチャイズの仕組みを活用して独立する

フランチャイズビジネスとは、本部企業にロイヤリティ(対価)を支払って、ブランド名・看板の利用権や経営ノウハウ、支援を得て事業を行うビジネスシステムを指します。

本部と加盟者との間で契約を交わし、加盟者側から加盟金の支払いを経て契約が成立します。

契約後は、本部が持つ店舗経営ノウハウ(商品仕入れルート、マニュアル、人材育成、宣伝など)が使えるようになり、店舗運営の実務支援も受けられます。

サポートの対価として、加盟者側は契約で定められたロイヤリティを本部に支払います。

フランチャイズは、自身にアイディアがなくても、すでに成功しているビジネスモデルを利用できる点がメリットです。

開業から運営が軌道に乗るまで丁寧なサポートが受けられる、収益が安定しない開業初年度はロイヤリティを低くするなど、加盟者にとって参入しやすいモデルを提供する本部も多数あります。

フランチャイズは各種サロンやスポーツジム、飲食店、学習塾など、さまざまな業種で提供されています。独立したいが、アイディアも経営ノウハウもなくて不安な方に向いているビジネスモデルです。

フランチャイズの詳しいメリット・デメリットは、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:フランチャイズのメリット・デメリット│FC業界のプロが解説

代理店やのれん分けの仕組みを活用して独立する

「代理店」とは、すでに存在する商材・商品を、代理店本部との契約にしたがって販売するビジネスモデルです。

「商品開発が不要で販売に専念できる」「代理店本部のサポートが受けられる」などのメリットがあります。

代理店事業を行っている業種には、

- 保険事

- 光回線・電気・ガス事業

- ウォーターサーバー事業

- 広告事業

などがあります。

代理店事業は、一から自身で独立するのと比べて始めやすい反面、代理店同士が競合しないよう、地域の代理店数に制限がある場合もあります。

「のれん分け」とは、飲食店などでよく行われる独立支援形態です。長く勤めた従業員に、店舗の屋号使用許可を与え、独立開業させます。知名度のある屋号を使える点がメリットです。

のれん分けは江戸時代からある制度ですが、フランチャイズと同じようにノウハウや経営資源の支援があるかどうかは、店舗によって異なります。

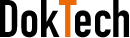

独立を実現する6ステップ

独立の実現までに必要な、6つのステップを解説します。具体的には以下の6つです。

- 「なぜ独立したいのか」を考える

- 独立する目的を明確にする

- どの業種・業態で独立するか選択する

- ライバルに負けないビジネスプランを考える

- ビジネスプランを実現するために必要な経営資源を考える

- 経営資源を使ってビジネスプランを形にする

順に沿って、それぞれ詳しく解説します。

STEP1.「なぜ独立したいのか」を考える

まず「なぜ独立したいのか」独立の動機を考えます。

独立の動機は、積極的・消極的の2タイプです。積極的とは、「経済的その他のリスクがあっても、ぜひとも実現したい!」と強く思う事業アイディアがある状態をいいます。

反対に消極的とは、「上司に叱られ、勤めが嫌になった」「会社の将来性が不安」など、ネガティブな要素から独立を選ぶ場合を指します。

独立の動機としてはどちらでも構いません。

ただし、消極的な理由で独立を選ぶ場合は注意が必要です。

消極的な独立の注意点

独立しても、きっかけとなった不満や欠点が解消されない場合、「こんなはずじゃなかった」と周囲に責任転嫁し、逃げの心理に陥るおそれがあるからです。

独立は、自分一人の問題ではありません。家族の生活や雇用したスタッフの生活、関連業者など周囲への影響も大きい問題です。

本当に独立してやっていく覚悟があるのか、事業の見通しはきちんと立つのか、冷静かつ客観的な分析を忘れないようにしましょう。

自分だけで考えると主観的な判断になりやすいため、家族や友人・知人に相談する、独立・企業支援サービスを利用するなど、第三者の意見も取り入れてみてください。

家族や友人など身近な人は、それぞれの立場から主観的なアドバイスをしがちです。

客観的で冷静な意見を得るためにも、独立の動機を明確にし、相談したい内容や方向性を決めてから相談するようにしましょう。

STEP2. 独立する目的を明確にする

次に独立の目的、つまり「独立して実現したいこと」を明確にします。

多くの方が、目的なく取り組むテスト勉強よりも、行きたい学校がはっきりしていた受験勉強のほうが頑張れた記憶があるのではないでしょうか。

目的は行動のモチベーションや指針になります。情熱を持って事業活動を続けるためには、目的の明確化が欠かせない要素です。

独立の目的は、私的で構いません。

- 場所にとらわれない働き方を実現する

- 海外で生活できるようにする

- ワークライフバランスが取れた生活を送る

など、自分がもっともワクワクできる目的を考えましょう。

目的が決まったら、紙に書き出し、目につく場所に貼っておくことをおすすめします。目に入るたびに、独立を決めた原点に回帰でき、初心を思い返す効果が得られます。

STEP3. どの業種・業態で独立するか選択する

次はどの業種や業態で独立するかを考えましょう。業種とは「何を売るか」を、業態とは「どのように売るか」を表す言葉です。

| 業種 | 「何を」売るか | 飲食、ネイル、エステ、学習指導 など |

| 業態 | 「どのように」売るか | 自前販売、フランチャイズ、代理店 など |

自分の経験やスキル、得意分野などを振り返り、独立できそうな業種・業態を選びましょう。

「自分が解決できそうな困り事は何か」「すでにあるサービスでより良く改良できそうなものがあるか」「参考にできる成功事例はあるか」などの観点から検討します。

STEP4. ライバルに負けないビジネスプランを考える

参入したい業種・業態には、すでに多くのライバルや先駆者がいるはずです。後発組である自分が勝つには、ライバルに負けないビジネスプランを考える必要があります。

勝てるビジネスプランの考え方は、次の手順で進めましょう。

- 市場・競合調査

- ターゲット設定・分析

- サービス設計

- 差別化ポイントを具体的にプランニング

市場や競合の調査は、一番はじめにすべき重要な手順です。市況や顧客ニーズ、また既存競合の運営状況を調査することで、思いつきでなく、データにもとづいたビジネスプランを組めるようになります。

市況が把握できたら、自事業がターゲットとすべき顧客像を具体的に描きます。その上で、顧客に提供するサービスの具体設計に入りましょう。

顧客がいつ、どこで、どのような困りごとや悩みを抱えているのか、解決のために自社が提供できるサービスは何かを考えます。

同時に、競合と差別化するポイントも練ります。後発ビジネスが先行者に勝つためには、先行者にはない付加価値を顧客に提供しなければなりません。

価格、サービス、オプション、品揃えの豊富さなど、競合と差別化を図るポイントを検討しましょう。

STEP5. 経営資源を集める

一般的にビジネスプランの実現には、「ヒト・モノ・カネ・情報」の4資源が必要だといわれます。自身のビジネスプランには、どの経営資源がいるのか、どれを補強しないといけないのか考えましょう。

- ヒト:スタッフや取引先、顧客、アドバイザーなど、あらゆる人的リソース

- モノ:店舗や商品の原材料、設備・備品など、事業に必要な物質的リソース

- カネ:独立準備金や初期投資費用、運転資金など、金銭的リソース

- 情報:ビジネスチャンスの情報やデータ、ノウハウなど無形的リソース

たとえば飲食店での4資源は、次のとおりです。

| ヒト | スタッフ(ホール、調理)、客、納入業者など |

| モノ | 店舗、原材料、テーブルや椅子、厨房機器、商品 など |

| カネ | 開店資金、初期運転資金、広告資金など |

| 情報 | レシピ、顧客の利用実績データなど |

必要な経営資源がわかれば集めていきます。

STEP6. ビジネスプランを形にする

経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を有効活用してビジネスプランを形にします。

たとえば飲食店オーナーとして独立する場合、

- 円滑な店舗運営のためにスタッフ(ヒト)を採用する

- 料理を作るための調理器具(モノ)を揃える

- 融資を受けて資金(カネ)が準備できたら店舗を借りて内装工事を進める

- 飲食業界のトレンドや出店地域のターゲット属性(情報)を分析し、メニューに反映させる

など、飲食店の独立に必要な要素を揃えると、ビジネスプランが形になり、お客様を集めて売上を作れるようになります。

闇雲に経営資源を使うのではなく、「自分の事業を実現するために何が必要か」を考えて、有効活用するようにしましょう。

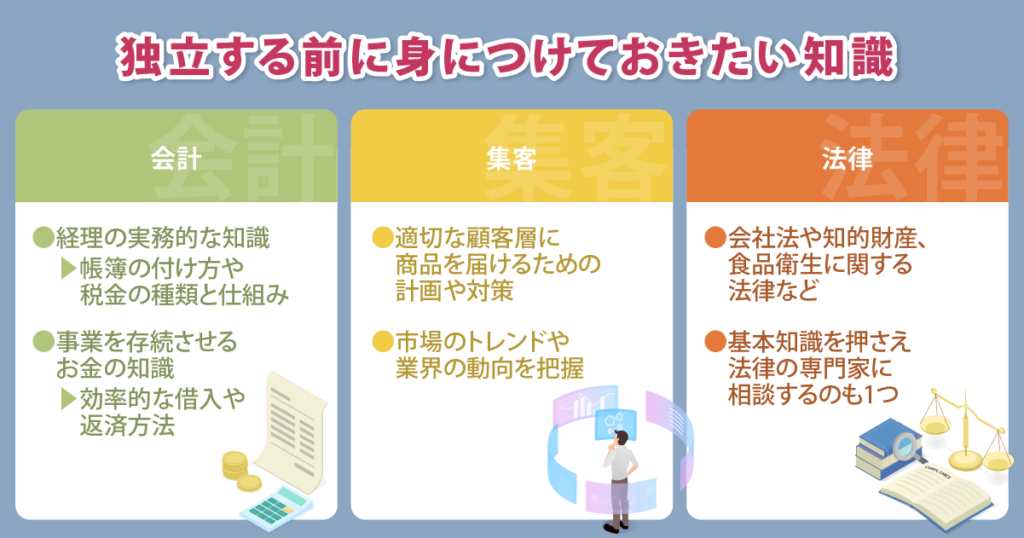

独立の準備で事前に学んでおきたい3つの知識

独立に向けた準備で、事前に学んでおきたい知識が3つあります。

- 会計

- 集客

- 法律

それぞれ、どのような知識を知っておくべきなのか、詳しく解説します。

会計に関する知識

自分の責任で資金を動かし、事業を進めていくわけですから、会計や経理の基本知識は知っておく必要があります。身につけておきたい会計知識は、2つあります。

一つは帳簿の付け方や税金の種類と仕組みなど、経理の実務的な知識です。独立すると、毎年確定申告をしなければなりません。

帳簿を正確につけられる簿記知識や、経費知識など、基本的な会計知識は身につけておきましょう。

もう一つは、事業を続け発展させるためのお金の使い方に関する知識です。効率的な借入や返済方法などは、事業存続にも関わる大切な問題です。しっかり情報を集めておきましょう。

集客に関する知識

売上につながる集客方法の勉強も必要です。

集客とは、お客様が自社の商品・サービスを認知し興味を持ち、購入する流れのことです。

適切なターゲットを決め、ターゲットにあわせて広告・宣伝を打つためには、市場のトレンドや業界の動向を把握しておかなければなりません。

例えば、商品の付加価値を上げることだけでなく、顧客の体験価値を充実させるCX(カスタマー・エクスペリエンス)をいかに向上させるかが注目されています。

また、集客にはマーケティングの知識も持っていたほうが良いでしょう。マーケティングとは、商品が売れる仕組み作りのことです。

いい商品を作るだけでは売上は伸びません。適切な顧客層に、商品を届けるための計画や対策を講じる必要があります。最適なマーケティング活動を実践して、集客力を高めていきましょう。

関連記事:集客とマーケティングの違いとは?収益アップにつながる基礎知識

法律に関する知識

事業活動は、法律に則って行わなければなりません。悪意なく行った活動が実は法律違反だったケースや、不正・不当行為に当たるケースもあるため、最低限の法律知識は身につけておきましょう。

独立前に知っておきたい法律知識には、たとえば次が挙げられます。

- 法人を設立する場合は、会社法などの法律

- 個人情報の漏洩を防ぐためにプライバシーに関する法律

- 著作権の侵害など、知的財産に関する法律

- 飲食店を開業する場合は食品衛生に関する法律

- スタッフを雇う場合は労働・雇用に関する法律

- 営業許可が必要な事業を行う場合は、行政の基準や規定

すべてを完璧に頭に入れるのは難しいため、経営者は基本的な知識だけを押さえ、細かなポイントは弁護士や税理士など、各方面のプロを頼るのも良い方法です。

まとめ

独立とは、会社などの組織に属さず、自分の力で事業活動を行い生計を立てる働き方を意味します。

「事業アイディアがないと独立できない、自分には無理だ」と思われるかもしれませんが、独創的なアイディアがないと独立できないわけではありません。

既存サービスの不満を解決する方法を提供する、すでにある商品の付加価値を高めて提供するなどのアプローチ法でも、十分独立できます。

また、本部が持つブランド力や知名度、商品・サービス、運営ノウハウなどを活用できる「フランチャイズ」の仕組みを利用すると、独立しやすくなります。

独立に当たっては資金が必要です。また独立してうまく事業を進めるためには、自己コントロール力や適切なアドバイスを与えてくれる存在なども欠かせません。

自分に必要な情報をどのように収集していけば良いかお困りの方は、DokTechのメルマガ/LINEへご登録(無料)ください。

| 独立のことを、もっと学びたい方はこちらの記事も参考にしてください!! ・独立・起業の正しい進め方を7ステップで解説!成功させるポイントも紹介 ・独立開業しやすい仕事21選!おすすめの業態・職種を紹介 |

著者情報

-

独立・起業の最新ニュースや、明日からすぐ使えるテクニックを、分かりやすくご紹介!

フランチャイズ経営者やフリーランス、法人役員など、多種多様なキャリアをもつメンバーでお届けしています。

最新の投稿

会員限定記事2023-10-04起業に向けた行動ができない人のよくある特徴と解決法

会員限定記事2023-10-04起業に向けた行動ができない人のよくある特徴と解決法 会員限定記事2023-10-03会社を辞めず半年で起業準備!準備終盤に行う集客力を高める取り組み

会員限定記事2023-10-03会社を辞めず半年で起業準備!準備終盤に行う集客力を高める取り組み 会員限定記事2023-10-03会社を辞めず半年で起業準備!起業の成否をわける初動のコツ

会員限定記事2023-10-03会社を辞めず半年で起業準備!起業の成否をわける初動のコツ 独立・開業ノウハウ2023-09-29週末起業の成功例8選!成功しやすい業種と秘訣、事業アイデアの探し方

独立・開業ノウハウ2023-09-29週末起業の成功例8選!成功しやすい業種と秘訣、事業アイデアの探し方

会員登録(無料)で

お役立ち情報配信中!

会員登録すると

フランチャイズで稼ぐための

お得な配信が受け取れます

1.

業界では珍しい実現可能な確実性のある

情報を厳選

2.

会員限定の深掘り記事が無料で読める

3.

全国で展開旬な情報を発信

会員登録で最新情報をチェック